LIAS-Schwerpunktwoche: Zum Aufstieg der Rechten

13.-17. Januar 2025

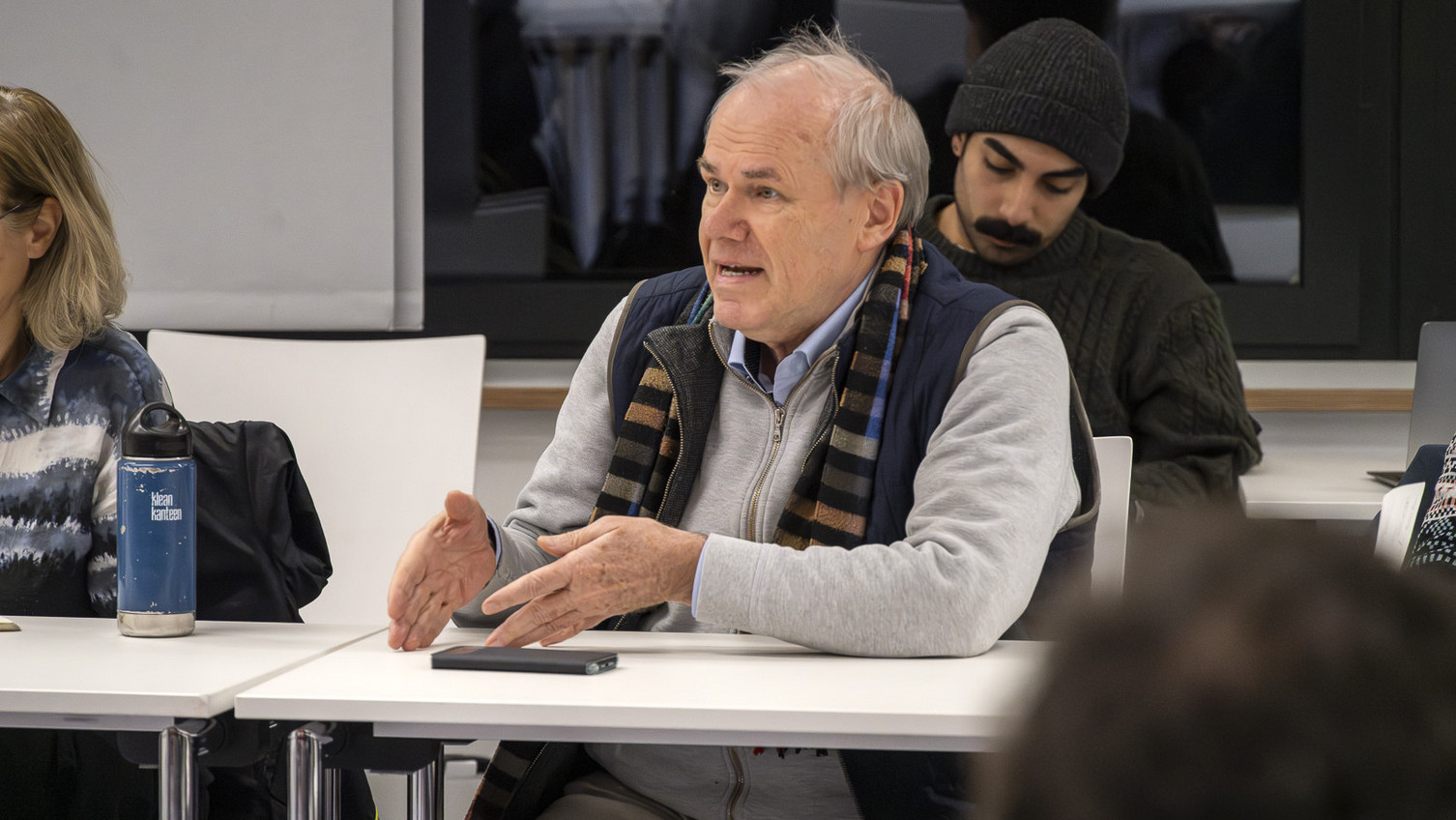

Gemeinsam gestalteten die Leuphana Universität und das Leuphana Institute for Advanced Studies (LIAS) in Culture and Society eine Schwerpunktwoche „Facing the Far-Right“. Die zahlreichen Veranstaltungen waren insbesondere von Studierenden, aber auch einigen Gästen der Stadtgesellschaft und der Region, sehr gut besucht und von engagierten Diskussionen geprägt. Spürbar war die Sorge sowie die reflektierte kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen von außen rechts in Deutschland und Europa. Die Referent*innen, viele davon Wissenschaftler*innen mit entsprechender Expertise, ordneten die Bedrohung in historische, theoretische und empirische Zusammenhänge ein. Sie bildeten die Grundlage für ein differenziertes Bild auf die derzeitige Situation und regten Diskussionen an.

©LIAS

©LIAS

Right-Wing Agitation From 4chan to MyPillow: 10 Years in the American Fashosphere

Dienstag, 14. Januar 2025, 16–18 Uhr

Simon Strick vom Brandenburgischen Zentrum für Medienwissenschaften hat zehn Jahre lang das Auftreten der extremen Rechten in der fashosphere untersucht und die gegenwärtigen Dynamiken analysiert. Stricks Fazit: Die bestehenden Begriffe und Kategorien reichen nicht aus, um das Phänomen adäquat zu beschreiben. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich über einen linearen Aufstieg der extremen Rechten sprechen können oder ob diese Perspektive den komplexen Entwicklungen im Grunde nicht gerecht wird.“

Ein zentrales Thema ist der Einfluss rechter Affekte, die durch Memes wie „Pepe der Frosch“ oder Symboliken auf Plattformen wie 4chan verbreitet werden. Diese Memes würden zunehmend die Grenze zwischen digitaler Subkultur und politischer Realität überspringen, wie bei den Memes um Elon Musk und der D.O.G.E. (Department of Government Efficiency).

Historisierende Begriffe wie „Faschismus“ oder Warnungen, die auf historischen Analogien beruhen, würden, so Strick, in der heutigen Öffentlichkeit nicht mehr greifen. Die lose verbundene Welt rechter Affekte und Akteure sei mit dem Begriff fashosphere besser erfasst. Diese Welt umfasst digitale Netzwerke, Milizen und öffentliche Figuren, deren Aktionen zunehmend schwer von außen zu analysieren sind, da sie von Insidern dominiert werden.

In den Ereignissen von Charlottesville 2017, bei dem Nerds und bewaffnete Milizen mit Rufen, wie Deus Vult zusammenkamen, und dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 sieht Strick Wendepunkte. Während die lineare Perspektive derartige Ereignisse als Eskalationsstufen interpretiert, argumentiert Strick, dass sie in ihrer Vielfalt und Symbolik auf eine neue Dynamik hinweisen. Der Selbstmord eines Tesla-Fahrers vor einem Trump-Hotel in Las Vegas zeigt, dass die ikonografische Überfrachtung durch Figuren wie Musk, Trump oder Tesla eine immer zentralere Rolle spielt.

Kulturwissenschaftlich sieht Strick uns in einem Übergang zwischen zwei Epochen: dem Kulturkrieg seit den 1980er-Jahren, der durch „Metapolitik“ geprägt war, und einer neuen Ära, in der die fashosphere politische Kommunikation dominiert. Diese Ausweitung ultrarechter Diskurse auf internationale und klassenübergreifende Netzwerke führt zu einer Übersättigung, die das politische Spielfeld transformiert. „Wenn 62 % extrem sind“, so Strick, „ist dies der neue Normalzustand, der neue Kategorien verlangt. Aber während Trump rassistische Metapolitik betreibt, bleibt unklar, welche politischen Konsequenzen dies langfristig haben wird.“ Die Verbindungen innerhalb der fashosphere sind fragmentiert – viele Akteure treffen sich symbolisch zu „ersten Dates“, ohne klare Adressaten oder gemeinsame Ziele. „Diese Orientierungslosigkeit erzeugt bei der Linken ein Gefühl von Unsicherheit und Angst“, so Simon Strick am Ende seines sehr gut besuchten Vortrags.

Rechte Memes, rechte Affekte, rechte Unternehmer

Dienstag, 14. Januar 2025, 18–20 Uhr

An der Paneldiskussion nahmen Laura Hille (Center for Digital Cultures, Leuphana Universität Lüneburg), Simon Strick (Brandenburgisches Zentrum für Medienwissenschaften, ZeM) und Ben Hundertmark (Leuphana Universität Lüneburg) unter der Moderation von Michael Koß (Leuphana Universität Lüneburg) teil. Das Panel beleuchtete die Dynamiken ultrarechter Ideologien, deren digitale Manifestationen sowie die Verknüpfungen mit ökonomischen und politischen Machtstrukturen.

Ben Hundertmark stellte eine erste empirische Studie über die digitale Bildsprache und das Rechtsverständnis der Reichsbürgerbewegung vor, die er mit Andrea Kretschmann (Leuphana Universität Lüneburg) erarbeitet. Die Reichsbürger*innen sehen sich in radikaler Opposition zum geltenden deutschen Staat und seinen rechtlichen Strukturen. Häufige Narrative beinhalten Verschwörungserzählungen über die Bundesrepublik als handlungsunfähiges „Deutsches Reich“ und die Verfassung von 1871 als legitimen Bezugspunkt. Die Memes der Reichsbürger vermitteln häufig romantisierte Visionen eines „traditionellen“ Deutschlands und bieten vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragen. Durch ihre humoristische und affektive Gestaltung erreichen sie ein breites Publikum und befördern Gemeinschaftsgefühle.

Laura Hille vom Center for Digital Culture analysierte die Rolle von Unternehmern wie Peter Thiel und den ideologischen Strömungen des Silicon Valley in der Entwicklung rechter Ideologien. Als prominentes Mitglied der „PayPal-Mafia“ und Verfasser des Buches The Diversity Myth (1995), in dem er die damalige Political Correctness angreift, beeinflusst Thiel schon seit Jahrzehnten die narrative und technologische Landschaft, was nicht allgemein bekannt sei. Seine Unternehmen, wie die 2023 in Deutschland verbotene Softwarefirma Palantir, unterstreichen die Verflechtung von Big Tech mit Militär und Staat. Das Beispiel Thiels führte Hille zur „TESCREAL-Ideologie“, einem Akronym für Transhumanism, Extropianism, Singularitarianism, (modern) Cosmism, Rationalism, EffectiveAltruism und Longtermism, eine Denkweise, die eine technokratische Weltordnung propagiert, in der High IQ Individuals die Macht übernehmen. Laura Hilles These ist, dass die Narrative von Dystopien, gepaart mit Versprechungen von technologischen Utopien, ein gefährliches Machtinstrument darstellen, das auf die totale Kontrolle durch AGI (Artificial General Intelligence) abzielt.

Simon Strick stellte seine These der „Memefizierung“ der Politik vor und durchleuchtete die Mechanismen am Beispiel eines weltweit bekannten Trump-Memes aus dem US-Wahlkampf 2024: „They’re eating the dogs, they’re eating the cats.“ Das Meme nahm seinen Ursprung in einem manipulierten Facebook-Post, der einen angeblichen Vorfall in Springfield, Ohio, schilderte. Diese Falschmeldung wurde von rechten Influencern aufgegriffen und durch AI-generierte Bilder verstärkt. Donald Trump wie auch J.D. Vance übernahmen das Meme, um rassistische Ängste zu schüren. Sie reproduzieren gezielt die Ästhetik und Sprache rechter Internetkultur, um Affekte zu mobilisieren. Die Affektivität und Emotionalität rechter Memes verschaffe ihnen häufig eine besondere Wirkkraft, sie transformierten Narrative in politische Wirklichkeiten, während linke Memes oft auf humoristische Dekonstruktion setzten.

In der anschließenden Diskussion mit Studierenden wurde deutlich, dass kritische Reflexion und gezielte Gegenstrategien erforderlich sind, um diesen Dynamiken entgegenzutreten, insbesondere deshalb, weil innerhalb der Szene ein Gefühl von Aufklärung und Gemeinschaft geschaffen wird. Sachliche Argumente, so der Konsens im Hinblick auf die Frage, was gegen rechte Ideologie im Netz zu tun sei, reichten nicht aus. Gespräche über Gefühle und die Suche nach gemeinsamen Kritikpunkten (z. B. Ungleichheit) böten eher Ansatzpunkte ebenso wie Demonstrationen und Ideen von Enteignung der „Tech-Milliardäre“.

The Extreme Right and Present-Day Capitalism: The Examples of Argentina and Spain

Mittwoch, 15. Januar 2025, 16–18 Uhr

In seinem Vortrag „The Extreme Right and Present-Day Capitalism: The Examples of Argentina and Spain“ stellte LIAS Alumnus Adrià Alcoverro seine Forschungen zum Aufstieg der extremen Rechten in Spanien und Argentinien vor. Der jüngste politische Aufstieg der extremen Rechten in Argentinien unter der Führung von Javier Milei markiert eine Zäsur in der politischen Landschaft des Landes. Mileis Bewegung (La Libertad Avanza) zeige eine Kombination aus radikalem Libertarismus und reaktionären Elementen. Dabei stützt sie sich auf populistische Narrative, Polarisierung und eine gezielte Mobilisierung rechter Affekte. Mileis Bewegung vereint die Rhetorik des Anti-Establishments mit den Strukturen eines Mikrofaschismus, wie ihn Enzo Traverso beschreibt. Mileis Ideologie wurzelt in den Theorien der österreichischen und der Chicagoer Schule, insbesondere in den Schriften von Murray Rothbard (1926-1995), einem Begründer des Anarchokapitalismus. Mileis Strategie verbindet diese ökonomische Radikalität mit rechtsextremen, populistischen Narrativen. Dabei sieht er in der „kollektivistischen Linken“ (zurdos) den zentralen Feind.

Das Konzept des Mikrofaschismus bietet einen Schlüssel zum Verständnis von Mileis Politik. Hierbei handelt es sich um eine Form faschistischer Macht, die sich aus der Logik des neoliberalen Kapitalismus speist. Mileis politische Rhetorik und Symbolik greifen auf drei zentrale Metaphern zurück: La casta (die Kaste), la motosierra (die Kettensäge) und Trollpolitik.

Milei nutzt den Begriff der Kaste, um eine diffuse Elite zu identifizieren, gegen die sich Ressentiments mobilisieren lassen. Dabei kann jeder und jede zur „Kaste“ erklärt werden, wodurch soziale Grenzen aufgelöst und Feindbilder geschaffen werden. Mit einer radikalen Kürzungspolitik – symbolisiert durch die Kettensäge – strebt Milei eine wirtschaftliche „Schocktherapie“ an. Wissenschaft, Bildung und soziale Programme wurden drastisch reduziert, die Armut stieg von 36,5 % (2022) auf 52,9 % (2024). Nicht zuletzt stilisiert sich Milei als Trollfigur, die durch Provokation und Memekultur eine männliche Generation Z mobilisiert. Diese Strategie verschmelze kapitalistische Dynamiken mit einer politischen Ästhetik des Konflikts und der Entmenschlichung.

Mileis politische Ordnung beruhe auf einem permanenten Zustand von Stress und Konkurrenz. Seine Rhetorik von No hay plata (Es gibt kein Geld) legitimiere, so Alcoverro, eine neoliberale Eschatologie, die Markt und Gott als unumstößliche Instanzen inszeniert. Milei verbindet ökonomischen Extremismus mit einer populistischen Mobilisierung, die Argentinien vor eine historische Herausforderung stellt.

The Israeli Far-Right: A Comparative View

Mittwoch, 15. Januar 2025, 18–20 Uhr

Ein Schwerpunkt des Vortrags waren die territorialen Streitigkeiten in der Region. Nach internationalem Recht werden Gebiete wie die Golanhöhen und Ostjerusalem trotz ihrer Annexion nicht als Teil Israels anerkannt. Insbesondere die illegale Siedlungspolitik und das Nationalstaatsgesetz von 2018 stehen für messianische Ideologien, die ein „Ganz-Israel“ zwischen Mittelmeer und Jordan propagieren und Konflikte mit den Palästinensern verschärfen. Bezalel Smotrichs „Entschlossenheitsplan“ und die zunehmende Gewalt extremistischer Siedler würden zeigen, wie die Normalisierung illegaler Handlungen eine Kultur der Straflosigkeit schafft. Mit dem Begriff der "Straflosigkeit" bezog sie sich auf eine Studie, die im Mai 2024 im New York Times Magazin von Ronen Bergman und Mark Mazzetti veröffentlicht wurde. Die Autoren analysieren hier, wie die Gefahr für die Demokratie in Israel von politischen Akteuren innerhalb Israels ausgeht. Die israelische Regierung reagiere, so Wiedemann, dann auf nationale Krisen mit repressiven Maßnahmen, wie der Lockerung von Waffengesetzen. Diese Entwicklungen verstärken die Kluft innerhalb der israelischen Gesellschaft und verschärfen die Lage der Palästinenser.

Historisch erklärte Wiedemann die rechtsextremen Tendenzen durch zwei Ansätze: Amnon Raz-Krakotzkin sieht sie in der zionistischen Idee seit 1948 begründet, während Moshe Zimmermann den Bruch nach 1967 betont. Beide Ansätze verdeutlichen, wie Demokratie und Zionismus zunehmend in Konflikt geraten sind. Gleichzeitig betonte Wiedemann, dass in Deutschland differenzierte Analysen zur politischen Lage in Israel fehlen. Und sie betonte den breiteren Kontext des Aufstiegs der extremen Rechten in Israel - etwa Verbindungen zu anderen rechten Bewegungen innerhalb Europas, zu Orbán, Meloni und LePen. Diese Entwicklungen würden damit eher tiefgreifende systemische Probleme als isolierte Phänomene widerspiegeln.

In der anschließenden Diskussion fragten Studierende nach der Rolle von Klassenbeziehungen bei der Entstehung des Faschismus sowie nach der Rolle des Siedlerkolonialismus bei der Verbreitung rechtsextremer Ideologien in Israel. Der wahrgenommene Mangel an Hoffnung innerhalb der israelischen Zivilgesellschaft auf eine friedliche Lösung des Konflikts und die Verzweiflung der Palästinenser*innen waren wiederkehrende Themen, die die Komplexität der Situation unterstrichen. In der Diskussion wurde seitens des Publikums auch auf unterschiedliche Vereinigungen hingewiesen, etwa „Combattants for Peace“, the „Parents‘ Circle Families Forum“ and „Standing Together“, die sich über alle Gräben hinweg für ein friedliches Zusammenleben von Jüd*innen und Palestinenser*innen einsetzen.

Ideologie – Propaganda – Faschismus

Donnerstag, 16. Januar 2025, 12–16 Uhr

Im Rahmen einer kritischen Betrachtung der „Propagandastrategien der AfD in Sachsen“ identifizieren Moritz Heinrich und Matthias Sommer (TU Chemnitz) zentrale Themen und Strategien, die die politische Kommunikation der Partei im sächsischen Landtag prägen. Migration, Umwelt und Gender werden systematisch für Bedrohungsszenarien instrumentalisiert. Dabei konstruieren sie Bilder von Gewalt, Überlastung, wirtschaftlichem Verfall und einer unerwünschten sozialen Transformation. Diese Themen werden generalisiert und in nahezu jede sozialpolitische Debatte eingebracht, auch wenn kein direkter Zusammenhang besteht.

Die Selbstdarstellung der AfD beruhe auf einer paradoxen Gleichzeitigkeit von Stärke und Opferrolle. Sie inszeniert sich einerseits als letzte Schutzinstanz der Demokratie und direkter Ausdruck des Volkswillens, andererseits als Opfer vermeintlicher Elitenverschwörungen. Demonstrationen gegen die AfD werden beispielsweise als inszenierte Angriffe abgetan. Die Strategie orientiere sich an verschwörungstheoretischen Narrativen und nutze demokratische Verfahren gezielt aus, etwa durch die massenhafte Einbringung von Anträgen im Landtag.

Ein zentrales Element ist die Feindbildung: Die Grünen werden als „Verbotspartei“ dargestellt und als Verursacher wirtschaftlicher Schäden, während der CDU Verrat an sächsischen Bürger*innen und eigenen Werten vorgeworfen wird. Die AfD nutze diese Polarisierung, um sich als einzig legitimen Gegenpol und Vertreter eines vermeintlich homogenen Volkswillens zu stilisieren. Heinrich und Sommer erkennen in der Agitation der AfD deutliche Parallelen zu faschistischen Propagandamethoden der 1930er-Jahre, insbesondere in der Konstruktion diffuser Feindbilder und der ideologischen Flexibilität. Diese Diffusität ermöglicht es der AfD, so ihre Diagnose, unterschiedliche Bedrohungsszenarien zu verknüpfen und sich als universelle Problemlöserin zu positionieren und gleichzeitig zu verschleiern, wie ihre Forderungen mit demokratischen Prinzipien oder geltendem Recht vereinbar sind. Vielmehr betone die Partei gezielt Missstände, ohne substanzielle Lösungen anzubieten. In der Diskussion wurde die Bedeutung der Diffusität hervorgehoben, die es der AfD erlaubt, flexibel auf verschiedene gesellschaftliche Ängste einzugehen. Zudem wurde die Rolle der Grünen als Feindbild hinterfragt. Sie symbolisieren eine basisdemokratische Vergangenheit, die der aktuellen Repräsentationskrise gegenübergestellt wird. Auch die Frage, wie die AfD ihre Unterstützung in Minderheitengruppen gewinnt, wurde angesprochen, da ihre Propaganda auch spezifische Gruppen wie türkeistämmige Wähler anspricht.

Im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit Michel Pêcheux (1938-1983) thematisiert Ivo Eichhorn (Goethe Universität Frankfurt a.M.) die Rolle der Massen im ideologischen und politischen Kontext. Pêcheux stellte die These auf, dass Massen weder Subjekt noch Objekt sind, und setzte sich so von traditionellen marxistischen und juristischen Perspektiven ab, die die Massen entweder als einheitliches Subjekt oder als passives Objekt behandeln. Pêcheux argumentierte dagegen, dass Massen zwar Handlungskräfte darstellen, ihnen jedoch die Einheitlichkeit fehlt, die für eine Subjektivierung erforderlich wäre. Zugleich entzieht ihre aktive Rolle ihnen die Statuslosigkeit eines reinen Objekts.

Ein zentraler Begriff bei Pêcheux ist die Entidentifizierung. Massen lassen sich weder vollständig repräsentieren noch homogenisieren. Die Entkopplung von Identität und Repräsentation eröffne, so Eichhorn, einen Raum, in dem Ideologie nicht als feststehende Struktur, sondern als dynamischer Schauplatz des Klassenkampfes verstanden werden kann.

In Ivo Eichhorns Analyse wurde deutlich, dass diese Theorie auf die Entstehung faschistischer Strukturen angewendet werden kann. Eichhorn verwies auf die Mechanismen der Delegitimierung demokratischer Systeme, insbesondere in parlamentarischen Demokratien der 1920er-Jahre. Zwei zentrale Aspekte hob er hervor: die abstrakte Gleichheit vor dem Gesetz trotz tatsächlicher sozialer Ungleichheiten sowie die Repräsentation einer nationalen, homogenisierten Masse. In Krisenzeiten führt die Faschisierung zu einer Umdeutung der demokratischen Verhältnisse, indem Volk und Führung gegenübergestellt werden. Die Masse wird zum Subjekt erklärt, Feinde des Volkes werden diskreditiert, entrechtet und ausgegrenzt.

Besonders perfide sei an diesem Prozess, dass die Menschen aktiv an ihrer eigenen Unterdrückung mitwirken, etwa durch die Attraktivität einfacher Erklärungen und emotionaler Narrative, wie sie etwa auch in der AfD-Propaganda erkennbar ist. Die ideologische Konstruktion von Massen als Subjekt und Objekt, so das Fazit Eichhorns, bildet die Grundlage faschistischer Agitation. Damit kann die Dynamik, die sich in der Delegitimierung demokratischer Repräsentation und der Verstärkung homogener Feindbilder zeigt, als wichtiger Aspekt für die Untersuchung aktueller autoritärer Tendenzen gesehen werden.

Albert Toscano’s Fascism as Life Form and the Art Right

Donnerstag, 16. Januar 2025, 16–18 Uhr

LIAS Fellows Kerstin Stakemeier und Danny Hayward diskutierten über Alberto Toscanos Buch Late Fascism. Hayward betonte die anpassungsfähige Natur des Faschismus, der sich nicht durch starre Definitionen fassen lasse. Toscano beschreibe ihn als „Konterrevolution ohne Revolution“, die sich etwa durch Aneignung linker Begriffe auszeichnet. Dies schaffe Verwirrung und untergrabe progressive Bewegungen. Toscanos Fokus auf die Zeitlichkeit des Faschismus zeige, wie er sich im Spätkapitalismus entfalte und historische Kontinuitäten nutze. Kerstin Stakemeier analysierte die „Alt-Right“ („alternative Rechte“,) und ihre Infiltration von Kunsträumen. Als Beispiel nannte sie die Kontroverse um die LD50 Gallery in London im Jahr 2017, die zu einem Zentrum des Alt-Right-Diskurses wurde, ging aber auch auf aktuelle Aktivitäten der New Yorker Galerie Reena Spaulings ein. Beide LIAS Fellows betonten, wie wichtig es sei, linke Ideen und deren Verankerung in den ursprünglichen Kontext des Kampfes und der Befreiung zurückzugewinnen sowie die destruktive Aneignung progressiver Ressourcen durch den Faschismus strategisch zu kontern.

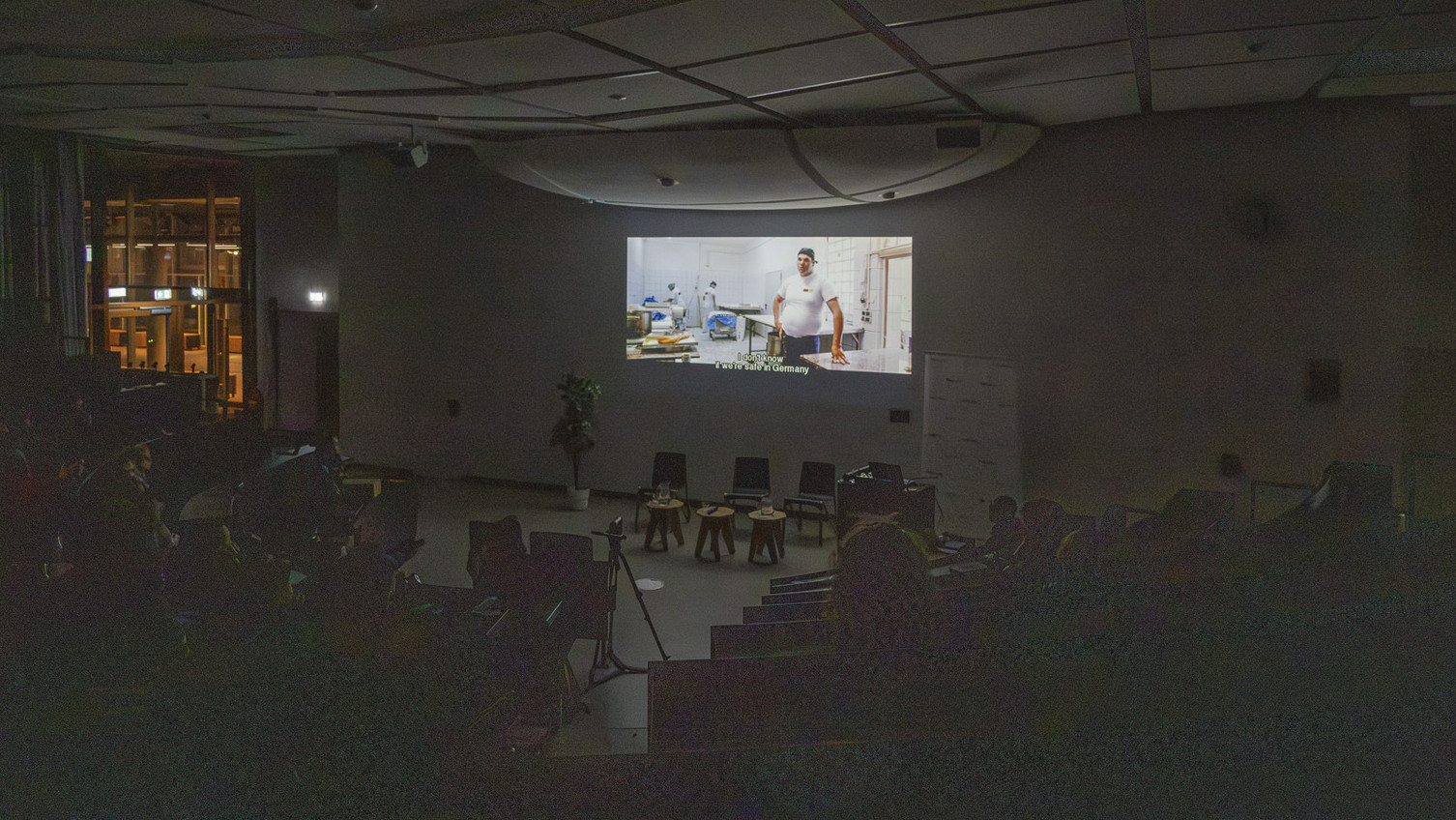

Der Kuaför aus der Keupstraße

Freitag, 17. Januar 2025, 17–19:30 Uhr

Der Abend begann mit der Vorführung des Films „Der Kuaför aus der Keupstraße“ (2016, Regie: Andreas Maus), der die Folgen der rassistisch motivierten Gewalt des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) thematisiert sowie die unzureichende gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung mit dem Nagelbomben-Anschlag. Anschließend wurde die Arbeit der Initiative „Keupstraße erinnern“ sowie der Umgang mit den Betroffenen des NSU-Nagelbombenanschlags vorgestellt und diskutiert.

Abdulla Özkan, einer der Opfer des Anschlags und Mitwirkenden im Film, schilderte, dass er anfangs skeptisch war, sich jedoch nach Gesprächen mit den Filmschaffenden entschied, das Projekt zu unterstützen. Trotz der hohen Qualität des Films und seiner einzigartigen Perspektive auf die Gefahr des NSU blieb die öffentliche Resonanz gering. Özkan betonte die Bedeutung des Films, in dem viele der Mitwirkenden erstmals ihre Angst überwanden und öffentlich sprachen. Dadurch kamen neue Erkenntnisse über die Vorfälle in der Keupstraße ans Licht.

Karmen Frankl von der Initiative „Keupstraße ist überall“ berichtete, dass sie 2013 mit dem Regisseur Andreas Maus in die Keupstraße kam, um für den Film zu recherchieren. Maus, ein investigativer Journalist, hatte zuvor tausende Akten zum Fall studiert. Die Initiative wurde gegründet, um die Betroffenen zu unterstützen, ihnen in ihrem Schmerz beizustehen und sie aus der Isolation zu holen. Seitdem organisiert die Initiative Veranstaltungen, Ausstellungen und Gespräche in ganz Deutschland, um auf die Folgen des Anschlags und den strukturellen Rassismus aufmerksam zu machen.

Auf die Frage nach der Wirkung der Berichterstattung – oft diffamierend als „Döner-Morde“ bezeichnet – erklärte Özkan, dass sie sieben Jahre lang unter pauschalen Vorurteilen zu leiden hatten. Erst die Selbstenttarnung des NSU brachte eine gewisse Erlösung, obwohl viele Vorurteile weiter bestehen. Özkan kritisierte insbesondere führende Politiker*innen. So lehnte er bewusst den Handschlag von Joachim Gauck ab, der bei einem früheren Besuch eine Entschuldigung für Versäumnisse angekündigt hatte, die jedoch ausblieb. Auch die 20-Jahres-Gedenkfeier des Anschlags im vergangenen Jahr offenbarte in Özkans Augen ein mangelndes Verständnis: Betroffene wurden übergangen, organisatorisch vernachlässigt, und die Gedenkveranstaltung wirkte oberflächlich.

Bewegt reagierten die Studierenden auf Özkans Bericht von mangelnder Unterstützung offizieller Stellen. Obwohl die psychische Belastung enorm war, mussten Betroffene selbst Therapien und medizinische Unterstützung organisieren. Während für presseträchtige Besuche hohe Summen ausgegeben wurden, fehlte es an systematischer Opferhilfe und unterstützenden Angeboten. Die Initiative „Keupstraße ist überall“ bemüht sich um den Aufbau einer Beratungsstelle für Opfer von Gewalttaten mit geschulten Therapeut*innen, doch der Prozess ist langwierig und es fehlt an finanzieller Unterstützung.

Die Initiative arbeitet eng mit anderen Organisationen zusammen, um die Strukturen für die Unterstützung von Opfern zu verbessern und langfristig Aufmerksamkeit für rassistische Gewalt zu schaffen. Die Gäste dieses Abends an der Leuphana Universität Lüneburg, Abdulla Özkan und Karmen Frankl, luden Studierende dazu ein, die Geschichten der Betroffenen zu verbreiten, die Öffentlichkeit aufzuklären und langfristige Strukturen für Unterstützung aufzubauen. Die Auseinandersetzung mit rassistischer Gewalt betreffe alle und erfordere ein kollektives Engagement, das über Nationalität und individuelle Betroffenheit hinausgehe.