LIAS Lecture Grace Musila: “African Literature and Liberation Struggle Movements”

Über Freiheit, Gewalt und Erinnerung in der afrikanischen Literatur

05.11.2025

Die kenianische Literaturwissenschaftlerin Grace Musila, Professorin für Afrikanische Literatur an der Universität Johannesburg und LIAS Senior Fellow, widmete ihre Lecture am 28. Oktober einer ebenso dringlichen wie komplexen Fragestellung: Wie erzählen afrikanische Literaturen die Geschichte der Befreiung – und was verraten sie über die Spannungen zwischen den Idealen der Dekolonisation und den widersprüchlichen Realitäten postkolonialer Gesellschaften?

In ihrem Vortrag stellte Musila ihren Ansatz einer literaturwissenschaftlichen Analyse und kulturhistorischen Reflexion auf der Basis politischer Theorie heraus, um jene „archives of refusal“ genauer zu untersuchen, in denen afrikanische Schriftsteller*innen alternative Vorstellungen von Freiheit und Zukunft verhandeln. Dabei hat Musila beobachtet, dass die euphorische Erzählung vom Ende des Kolonialismus – exemplarisch veranschaulicht im südafrikanischen Film Jerusalema – Gangster’s Paradise – oft in scharfem Kontrast steht zur Erfahrung fortgesetzter Ungleichheit und Gewalt.

Zentral für Musilas Argumentation ist der Begriff der »Tidalectics« – ein von der karibischen Denkerin Kamau Brathwaite inspiriertes Konzept, das zyklische, wellenförmige Prozesse von Befreiung und Rückschlag beschreibt. Afrikanische Literatur, so Musila, bewegt sich stets zwischen Hoffnung und Ernüchterung, zwischen dem utopischen Anspruch der Unabhängigkeit und der Ernüchterung durch deren unvollständige Verwirklichung.

In dieser Spannung situierte Musila in ihrer Lecture Werke wie Chinua Achebes Anthills of the Savannah, in dem das Gleichnis einer Schildkröte, die sich einem Leoparden entgegenstellt, als Metapher für den Kampf um Gleichwertigkeit und Deutungshoheit dient. Literatur, so Musila, agiere hier wie die Schildkröte: Sie schafft Räume des Widerstands.

Gewalt, Spiritualität und Geschlecht im Widerstand

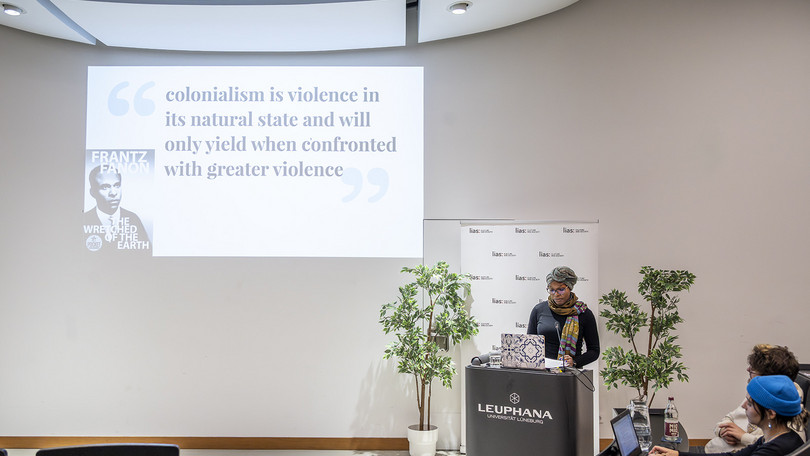

Musila erinnerte daran, dass Kolonialismus immer eine Gewaltordnung war, die – wie Frantz Fanon (1925-1961) betonte – nur durch größere Gewalt gebrochen werden konnte. Zugleich verwies sie auf die spirituelle Dimension vieler antikolonialer Bewegungen, in denen Propheten und Heiler eine führende Rolle spielten. Ihre Visionen – Kugeln, die zu Wasser werden, weiße Kolonisatoren, die ins Meer zurückkehren – zeigen, dass der Widerstand auch aus einem kosmologisch-ethischen Weltverständnis gespeist wurde.

In diesem Kontext diskutierte Grace Musila die Gender-Dimension des antikolonialen Kampfes. Autorinnen wie Yvonne Vera (The Stone Virgins) oder Maaza Mengiste (The Shadow King) entlarven nicht nur die Gewalt des Kolonialismus, sondern auch den Sexismus innerhalb der Befreiungsbewegungen. Frauen seien, so Musila, »zwischen zwei Patriarchien« gefangen gewesen – der europäischen und der afrikanischen. Ihre Erfahrungen von Ausbeutung und sexualisierter Gewalt fanden selten Eingang in die offiziellen Narrative der Befreiung.

Ein wiederkehrendes Thema war die Instrumentalisierung der Kunst in Befreiungs-bewegungen. In der Tradition von Ngũgĩwa Thiong’o oder Ousmane Sembène verstand man Literatur als Waffe – als Mittel des Widerstands. Jedoch ist Musilakritisch: »Diese Instrumentalisierung droht, die menschliche Komplexität im Kunstwerk zu kannibalisieren. Indem Befreiungskunst moralische Binaritäten bedient, verliert sie häufig den Blick für Ambivalenz, Verrat und die innere Zerrissenheit der Kämpfenden“, so die Literaturwissenschaftlerin.

Das Motiv des »Kollaborateurs«, des selbstverachtenden Schwarzen, der auf der Seite der Kolonisatoren kämpft, sei ein besonders aufschlussreiches Beispiel. Werke wie VyasnaPerpétuas Mayombe oder Veras The Stone Virgins zeichnen ein düsteres Bild der Nachwirkungen des bewaffneten Widerstands, in dem Gewalt und Traumata fortleben.

Im anschließenden Gespräch vertiefte Musila die Frage nach den Archiven der Befreiung – jenen fragilen Gedächtnisräumen, die durch Literatur, Kunst und mündliche Erzählungen fortgeschrieben werden. Kunstwerke, so ihre These, fungieren als Gegenarchive, die die Lücken staatlicher und kolonialer Geschichtsschreibung füllen.

Besonders anregend war die Diskussion über Generationenverhältnisse in südafrikanischen Protestbewegungen: Junge Aktivist*innen werfen der älteren Generation vor, die Ideale des Kampfes verraten zu haben – während die Älteren wiederum die Ungeduld der Jugend als Undank empfinden. Musila las diese Konflikte als Fortsetzung der »intergenerational struggles«, von denen bereits Frantz Fanon sprach.

Utopien und Residuen der Hoffnung

Trotz aller Ernüchterung insistierte Musila auf den »residues of hope«, die in afrikanischen Literaturen fortbestehen. Utopische Visionen – so zart und gebrochen sie erscheinen mögen – seien essenziell, um alternative Zukünfte denkbar zu halten. In der »poetic licence« liege eine kreative Freiheit, die Geschichte nicht nur zu dokumentieren, sondern wieder anzueignen.

Grace Musilas Lecture war ein eindrucksvolles Plädoyer für die ethische und ästhetische Komplexität afrikanischer Literaturen. Sie zeigen, dass Befreiung nicht als abgeschlossene Episode zu begreifen ist, sondern als fortwährender Prozess – ein Gezeitenstrom von Hoffnung, Verrat, Erinnerung und Neuerfindung. Afrikanische Schriftsteller*innen, so Musila, sind Chronist*innen und Architekt*innen dieser Bewegung zugleich: Sie halten die Widersprüche des Unabhängigkeitskampfes offen und bewahren die Möglichkeit, dass die Geschichte – wie die Schildkröte in Achebes Parabel – noch einmal anders erzählt werden kann.

Anfragen und Kontakt:

- Dr. Christine Kramer