Projekte mit Studierenden

Während man einen kulturwissenschaftlichen Bachelor oder Master in Lüneburg erwirbt, überschreitet man nicht nur disziplinäre Grenzen, sondern erkundet auch neue Methoden und Lehrformate. Hier werden Projekte und Veranstaltungen realisiert, die über gewöhnliche Teilnahmemöglichkeiten hinausgehen. Neben regelmäßig stattfindenden Exkursionen stehen Studierende auch als Initiator*innen und Gestalter*innen im Zentrum solcher projektorientierten Seminare. Im Folgenden präsentieren wir eine kleine Auswahl an Lehrformaten und Projekten, in denen Studierende eine zentrale und aktive Rolle gespielt haben.

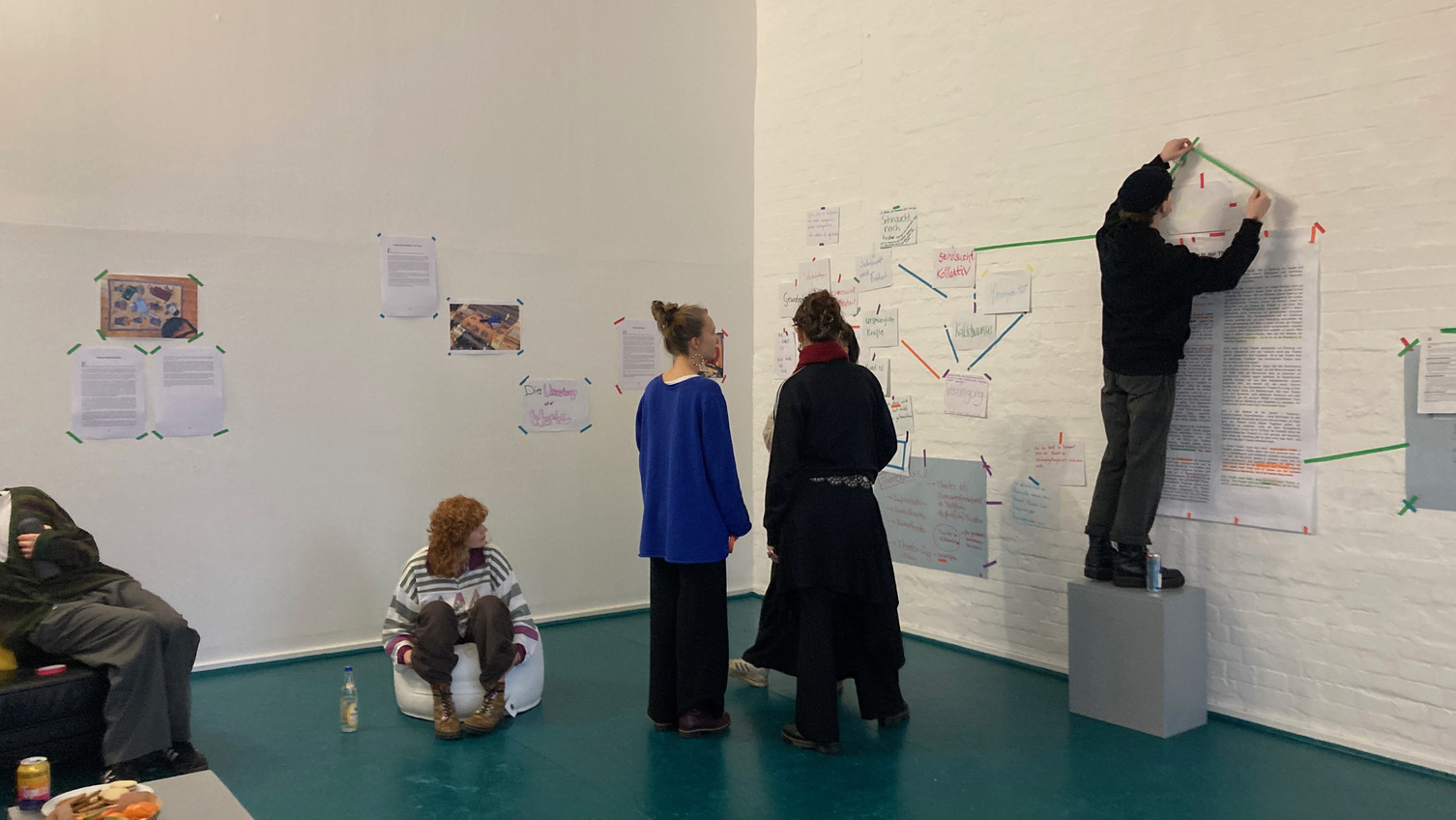

Graduiertenkonferenz "Kritik der Gegenwart"

©Marie Lynn Jessen

©Marie Lynn Jessen

Am 21. Mai 2025 fand im Kunstraum der Leuphana die erste Graduierten-Konferenz des Masterstudiengangs „Kritik der Gegenwart“ statt.

Nach viereinhalb Jahren Laufzeit des Masters Kulturwissenschaften: Kritik der Gegenwart – Künste, Theorie, Geschichte kamen hier einige der Alumni noch einmal zusammen, um ihre Abschlussarbeiten zu teilen.

Online und vor Ort nahmen sowohl Studierende sowie Professor:innen der Universität als auch Interessierte am Studienprogramm und Externe teil. Mit ihnen entstanden nach den Vorträgen wertschätzende Gespräche, in denen Perspektiven geteilt und sich über den weiteren Verlauf der Forschungsprojekte ausgetauscht wurde. Dieser Austausch bot neben dem Einblick in spannende Themen auch einen sehr schönen Rückblick auf die wertvollen Gespräche untereinander, die das Studium prägen und geprägt haben.

- Elena Stolberg (Abschluss 2025) analysierte in ihrem Vortrag Das politische Erbe der „Wages for Housework“-Bewegung: „Care Income“, „Basic Income“ und „Commons“ drei Aktualisierungsansätze der Bewegung der 1970er Jahre und deren historisches Verhältnis.

- Anton Wegener (Abschluss 2024) bot einen Einblick in die Masterarbeit Hormonwirksame toxische Chemikalien in Zeiten moralischer trans Panik: endokrine Disruptoren, Reproduktion und heteronormative Machtformationen, in der Anton eine wissenschaftshistorische Einordnung endokriner Disruptoren vollführte und diese in transmisogyne gesellschaftliche Mechanismen einordnete.

- Einen Einblick erlaubte Valerie Tollhopf in ihre noch unabgeschlossene Arbeit zu Connecting Trans and Animal Struggles Beyond Tans* New Materialism – A Marxist Approach, in der sie Trans Studies und Critical Animal Studies aus historisch-materialistischer Perspektive zusammenführt, um auf eine hitzig geführte Debatte um neomaterialistische Konzeptionen von trans* zu antworten.

- In (Selbst-)Kritisches Weißsein: Rassismuskritik und Dekolonialität im dokumentarischen Film lieferte Leon Follert (Abschluss 2024) eine Analyse der Dokumentarfilme „Fuck White Tears“ (Annelie Boros, 2016) und „Stop Filming Us“ (Joris Postema, 2020) sowie ihrer Potentiale und ihrem Scheitern.

- In seinem Vortrag Negative Affektivität als Modalität des Werdens in Semra Ertans Lyrik verknüpfte Ilkay Aydemir (Abschluss 2025) historische Kontexte deutsch-türkischer Arbeitsmigration mit affekttheoretischen Ansätzen aus den Queer Studies, um Ertans Lyrik als Spielart „kleiner Literaturen“ zu verstehen.

- Unter dem Titel Das Taxidermische Museum präsentierte Marie Lynn Jessen (Abschluss 2025) ihre Abschlussarbeit kurz vor Abgabe, in der sie den Begriff des „Taxidermischen Museums“ als kritische Rahmung vorschlägt und exemplarisch am Asiatischen Pavillon des Rijksmuseums (Amsterdam) den Museumsraum als taxidermisch diagnostiziert.

Den Abend verbrachten die Teilnehmenden gemeinsam in der Sonne und im ArchipelagoLab.

Organisiert wurde die Konferenz von den (ehemaligen) Kritik der Gegenwart Studierenden Leon Follert und Marie Lynn Jessen.

Begegnung mit Mapuche-Delegation und Besuch der Sammlung des Ethnologischen Museums sowie der Ausstellung im Humboldt Forum (Berlin)

©Sebastián Eduardo Dávila

©Sebastián Eduardo Dávila

Die zweitägige Begegnung und der Besuch in Berlin bildeten den Kern des Seminars „Indigenous Artists and Museum Encounters“, das von Sebastián Eduardo Dávila geleitet und in Zusammenarbeit mit dem Mapuche-Filmemacher Francisco Huichaqueo entwickelt wurde. In vorbereitenden Seminarsitzungen in Lüneburg wurde die komplexe Beziehung zwischen Indigenen Gemeinschaften, europäischen Museen und deren Sammlungen Indigener „Objekte“ sowie zeitgenössische künstlerische Auseinandersetzungen mit diesen Spannungsfeldern thematisiert.

Am ersten Tag in Berlin besuchten die Studierenden die Sammlung des Ethnologischen Museums. Dort teilten Huichaqueo und eine Mapuche-Delegation aus Bollilco (im heutigen Chile) ihre Perspektiven zur rituellen und alltäglichen Bedeutung ausgewählter Gegenstände, die sie als „Kleider der Erinnerung“ bezeichnen und im Vorfeld aus der Sammlung ausgewählt hatten. Darüber hinaus erhielten die Studierenden eine Führung durch Kurator*innen und Restaurator*innen des Museums, die technische und historische Einblicke in die Arbeit mit der Sammlung vermittelten.

Am zweiten Tag nahmen die Delegation und die Studierenden gemeinsam an einer Führung durch die Ausstellungen der Amerikas im Humboldt Forum teil. Dabei setzten sie sich kritisch mit den Exponaten auseinander, stellten Fragen und äußerten Bedenken. Die Begegnung endete mit einer ausführlichen Gesprächsrunde zwischen der Delegation, den Studierenden und dem Museumspersonal, in der zentrale Herausforderungen identifiziert und mögliche Wege für zukünftige Zusammenarbeit diskutiert wurden – zum Beispiel im Hinblick auf mehr Zugänglichkeit, die Rolle des Museums als Institution, und die Notwendigkeit von Rückgabeverfahren.

Kunstraum peer to peer

©Jana Paim Costa

©Jana Paim Costa

Kunstraum.p2p ist ein neues Format am Kunstraum und zielt darauf ab, unabhängiges und gemeinschaftliches Arbeiten von Studierenden zu unterstützen. "Kunstraum peer to peer" bietet Raum und Ressourcen für studentische Gruppen, um gemeinsam ein Projekt zu entwickeln und Fragen unabhängig von, über oder im Rahmen eines Seminars zu bearbeiten und in die Praxis umzusetzen. Bei dem Projekt kann es sich um eine Ausstellung, Aktivierung oder Vermittlung bestehender Kunstwerke handeln, aber auch um andere Formate wie (künstlerische) Workshops, Vorführungen, Performances, Konzerte. Alle interessierten Gruppen sind eingeladen, ihre Ideen im Rahmen eines Open Calls einzureichen, der halbjährlich veröffentlicht wird. Die Projekte werden dann von Prof. Susanne Leeb und Christopher Weickenmeier ausgewählt. Die Projekte sollten einen konzeptionellen Schwerpunkt haben und umsetzbar sein. Die Gruppen sind für die Konzeption, Kuratierung, Planung, Produktion und Vermittlung des Projekts verantwortlich, was in die Entwicklung des Vorschlags einfließen sollte. Studentische Mitarbeiter*in des Kunstraum, Litha Sabelfeld, koordiniert die Gruppen.

Zu den Projekten, die im Wintersemester 2024/25 realisiert wurden, gehören unter anderem:

Dis/b/orderly mit Sudabe Yunesi, Robert Bostantzis Diamantopoulos und Georg Juranek.

Die Austellung Dis/b/orderly formulierte eine Kritik an territorialen Abgrenzungen in Form von modernen, naturalisierten Grenzen, die dazu dienen, imaginierte, getrennte Gemeinschaften zu etablieren. Sie entlarvte die verflochtenen Prozesse innerhalb nationalistischer, kapitalistischer, kolonialistischer und rassistischer Macht- und Herrschaftsverhältnisse als Ursache für Grenzziehungen und hinterfragt die Hegemonie des kulturellen „Innen“ und des konstitutiven „Außen“, das durch Grenzen formuliert und durch Migration aufgeweicht wird (Hall 2018).

Die Ausstellung wurde kuratiert von Sophie McCuen-Koytek (M.A. Kulturwissenschaften: Kritik der Gegenwart).

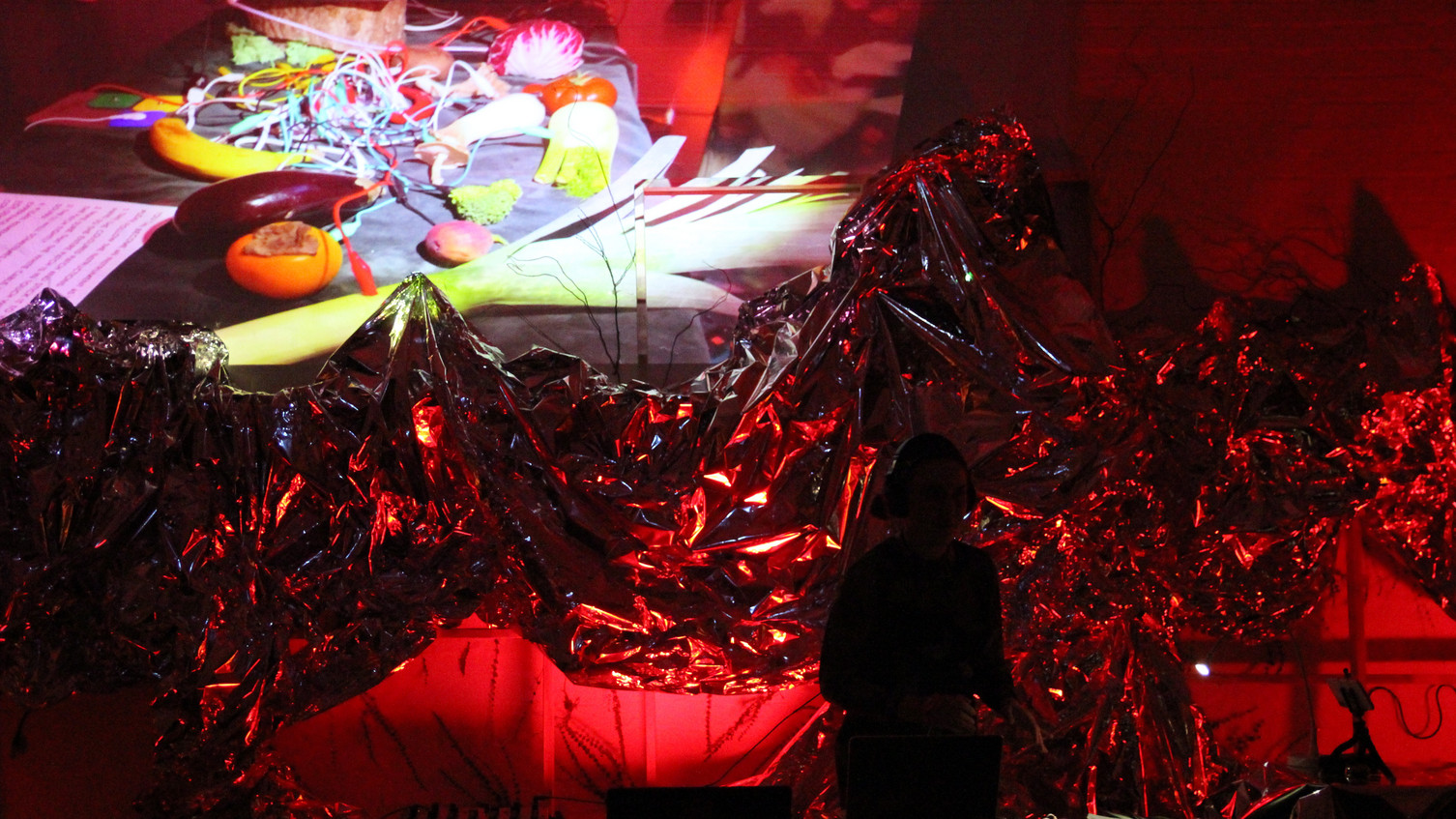

Non-human rave mit Daria Melnikova

„Non-human rave“ zeigte das klangliche und musikalische Potenzial menschlicher und nicht-menschlicher Improvisation auf. Daria Melnikova verwendete ein Musikinstrument, das elektrische Impulse lesen kann, und schließt die Elektroden an Früchte, Gemüse und Pilze an. Wenn sich die Objekte verändern, ändert sich auch der Musikstil, so dass sich die Besucher:innen auf verschiedene nicht-menschliche Harmonien einstimmen konnten. Diese Ausstellung wurde kuratiert und organisiert von Litha Sabelfeld (M.A. Cultural Studies: Culture and Organization).

©Jana Paim Costa

©Jana Paim Costa

Study Tour Biennale di Venezia

©Maria Nova

©Maria Nova

Im Rahmen des Seminar „Study Tour Biennale di Venezia” unter Leitung von Prof. Beate Söntgen haben Masterstudierende der Leuphana Universität im November 2024 eine Exkursion nach Venedig unternommen. In Kooperation mit der Venice International University und Prof. Massimiliano Nuccio, besuchten sie gemeinsam mit den venezianischen Studierenden drei Tage lang die Kunstbiennale 2024, die unter dem Motto „Foreigners Everywhere“ stand.

„Foreigners Everywhere“ ist auch der Titel eines Werks des italienischen Kollektivs Claire Fontaine, das den Namen wiederum von einer Turiner Gruppe übernommen hat, die sich Anfang der 2000er Jahre gegen Rassismus und Xenophobie in Italien auflehnte. Der Kurator Adriano Pedrosa beschreibt Fremdheit als eine allgegenwärtige Erfahrung, die auf Ungleichheiten beruht und diese gleichzeitig hervorbringt, sei es in Bezug auf Nationalität, ethnische Zugehörigkeit oder Geschlecht, ebenso wie auf Wohlstand und Freiheit. In der Hauptausstellung der Biennale wurden Werke zusammengebracht, die diese Erfahrungen zum Ausdruck bringen.

Eine Leitfrage der Exkursion war, wie die nationalen Pavillons mit dem Thema der Hauptausstellung interagieren. Die Studierenden erhielten einen Einblick in die moderne und zeitgenössische Kunst in ihrer transkulturellen Geschichte. Der Fokus lag auf unterschiedlichen Konzepten von Modernität in Bezug auf künstlerische Produktion. Es wurde geübt, künstlerische Werke in ihrer spezifischen Form, Materialität und Medialität sowie in ihrem historischen und geographischen Kontext zu analysieren. Darüber hinaus entwickelten die Studierenden am Beispiel der Venedig-Biennale ein Verständnis für die Rolle und Funktion von großen Kunstausstellungen und deren Auswirkungen auf das künstlerische Feld sowie den Ort, an dem sie stattfinden.

Making! Prozesse der kollektiven Film- und Webpraktiken

©Sebastián Eduardo Dávila, 2024

©Sebastián Eduardo Dávila, 2024

Als Teil des Bachelor-Seminars “Materialität und die Praxis zeitgenössischer Kunst” leiteten Karen Michelsen Castañón und Gabriel Rosell-Santillán eine künstlerische Praxis-Sitzung mit den Studierenden auf der Basis von Kurzfilmen. Während der Sitzung teilten die Teilnehmer*innen essen, strickten, und lasen kollektiv Oral History Gedichten auf Deutsch, Englisch, Spanisch, und Nahuatl.

Das Seminar, geleitet von Sebastián Eduardo Dávila, beschäftigte sich mit Konzepten und Kunstpraktiken aus Texten der Kunstgeschichte, Kulturwissenschaft und Philosophie, die entgegen der Charakterisierung von Materialien als passiv und nur durch die schöpferische Kraft der Künstler*innen mit Bedeutung und Wert aufgeladen, die Kraft von Materialität hervorheben. Anstatt von “fertigen” Kunstwerken auszugehen, setzten sich die Seminarteilnehmer*innen mit Prozessen, sowie mit menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen, Ideen und Materialien in Kunstpraktiken auseinander. Die Praxis-Sitzung ergänzte diese Auseinandersetzung um einen künstlerischen Zugang auf die Materialität von Textilien und die Praxis des Filmdrehs und -schnitts. Erprobt wurden verschiedene Möglichkeiten, sich diesen Medien anzunähern, wodurch die Studierenden einen Einblick in kollektive, künstlerische Prozesse erlangt haben. In kurzen Kunstkritiken setzten sie diese Erfahrung mit den im Seminar diskutierten Texten in Verbindung.

Michelsen und Rosell-Santillán arbeiten unter anderem an gemeinsamen Web- und Filmpraktiken mit einem starken Kontextbezug, zum Beispiel durch ihre eigene Einbettung in indigene Widerstands-Praktiken in Guatemala und Mexiko. Diese Praktiken zeichnen sich durch ein Interesse für mediale, sprachliche und materielle Transformationen, aber auch für die Unmöglichkeit einer vollständigen Übersetzung verschiedener kultureller Kontexte aus. Gerade diese Qualität lud die Teilnehmer*innen der Praxis-Sitzung ein, einen eigenen Zugang zu einer situierten Kunstpraxis zu erproben.

Rundgang durch die Ausstellung “Claudia Andujar: The End of the World” (Deichtorhallen, Hamburg) und anschliessende Diskussion mit Kurator Viktor Hois

©Sebastián Eduardo Dávila, 2024

©Sebastián Eduardo Dávila, 2024

Die Exkursion fand im Rahmen des Bachelor-Seminars “No word for art in our language? Zum Verhältnis zwischen Indigenität und zeitgenössischer Kunst”, geleitet von Sebastián Eduardo Dávila, statt. Im Seminar untersuchten Studierende das Spannungsverhältnis zwischen Indigenität und “westlicher” Kunstsphäre sowie Zeitlichkeit anhand von konkreten Beispielen aus Kunsttheorie und aus künstlerischen sowie kuratorischen Praktiken. Das auf das Yanomami Gebiet im brasilianischen Amazonas fokussierende Werk von Claudia Andujar bot den Exkursionsteilnehmer*innen die Möglichkeit, über eine komplexe, vielschichtige Praxis der Übersetzung, Aneignung, und Allianz von Kunst und Politik zu reflektieren und diskutieren.

Nach ihrer Flucht aus Europa während des Nationalsozialismus widmete sich Claudia Andujar in den 1970er Jahren zunächst dem Fotojournalismus. Später experimentierte sie mit unterschiedlichen materiellen und medialen Möglichkeiten von Fotografie, die Traum- und Visionenwelt der Yanomami visuell zu übertragen. Während des Rundgangs und des anschließenden Gesprächs mit dem Ausstellungskurator Viktor Hois wurden neben künstlerischen Aspekten auch ethische und politische Fragen diskutiert, etwa der Aneignung von Kosmovisionen, und des Potentials von Fotografie, politischen Kämpfen, wie die um indigene Landautonomie, zu unterstützen. Als Vorbereitung lasen die Teilnehmer*innen einen Text vom Yanomami Schamane Davi Kopenawa, mit dem Andujar gemeinsam an politischen Zielen gearbeitet hat.

Zwischen Intervention und Performance. Die revolutionäre Theaterpraxis von Asja Lācis im Kontext der sowjetischen Avantgarde

©Mimmi Woisnitza, 2024

©Mimmi Woisnitza, 2024

Im Wintersemester 2023/2024 haben Studierende sich einem Seminar von Mimmi Woisnitza und Konstanze Schmitt tiefergehend mit der avantgardistischen Theatermacherin Asja Lācis auseinandergesetzt. Ziel war es Lācis als bedeutende Mittlerin der Avantgarden in Lettland, Sowjetrussland und Deutschland im deutschsprachigen Raum sichtbar zu machen und sie, die hier vor allem als Mitarbeiterin von Bertolt Brecht und Geliebte von Walter Benjamin bekannt ist, damit aus dem Schatten der männlichen Protagonisten herauszuschreiben. Anliegen ist, die von ihr erarbeitete revolutionäre Laientheaterpraxis, bei der es um kollaborative und nicht-hierarchische Formen der partizipativen Stückentwicklung und Bühnengestaltung ging, zu fokussieren: Gefragt wird nicht nach der Einzelakteurin, sondern nach ihrer relationalen Arbeitsweise mit Beziehungsgefügen, in denen und aus denen heraus sie ihre theatralen Verfahren entwickelte.

Die Teilnehmenden des Seminars versuchten sowohl die aktivistische Kunstpraxis von Lācis in ihrem spezifischen historischen Kontext zu vergegenwärtigen als sie auch in ihrer performativen Praxis erfahrbar zu machen. Welche Relevanz haben diese Ansätze heute?

Ausgehend von Lācis’ Manifest „Die neuen Formen in der Theaterkunst“ (1921) näherten wir uns im Seminar durch Lektüre und performative Forschung an Asja Lācis’ Praxis an, insbesondere dem proletarischen Kindertheater, dem revolutionären Arbeitertheater im Untergrund und dem über Land fahrenden Kolchostheater. Dafür beschäftigten wir uns mit den Traditionen des Arbeitertheaters, mit Agitprop und Proletkult, mit Meyerholds Biomechanik, Sergej Tretjakows Biographie des Dings und Brechts Straßenszene.

In gemeinsamer Lektüre und performativer Recherche ging es um die Erschließung dieses Feldes. Während zwei Blockveranstaltungen (je Freitag/Samstag) ging es zum einen um die theoretische Auseinandersetzung und zum anderen um die Erarbeitung eigener performativ-intervenierender Zugriffe. In Anlehnung an Lācis’ Methoden sind in Gruppen oder Einzelarbeiten aus eigenen persönlichen wie auch gesellschaftlichen Anliegen heraus konkrete Projektideen entstanden, deren Realisierungen/Dokumentationen in der Gruppe präsentiert und diskutiert wurden.

Im Sinne einer „performativen Recherche“ ließen sich anhand der eigenen Projektentwürfe theoretische Fragestellungen, wie etwa nach dem Wechsel des psychologisierenden, anthropozentrischen Blickes auf Protagonisten/Helden hin zu einem relationalen Blick auf Dinge/Produkte/Welten und ihre Bezugsweisen oder nach den Darstellungsweisen und medialen bzw. performativen Ausdrucksformen, in kollektiver, somatischer und erfahrungsbasierter Beschäftigung verhandeln und vertiefen.

Konstanze Schmitt lebt als freie Regisseurin und bildende Künstlerin in Berlin. Sie ist Stipendiatin des Berliner Förderprogramms Künstlerische Forschung 2024/25. Seit 2022 arbeiten Konstanze Schmitt und Mimmi Woisnitza zusammen in dem wissenschafltich-künstlerischen Projekt “Offene Beziehungen: Asja Lācis zwischen den Avantgarden”. www.konstanzeschmitt.net

Mimmi Woisnitza ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am IPK und verfolgt ein Post-Doc Projekt zu Asja Lācis im Rahmen des SFB 1512 “Intervenierende Künste” (Berlin/Lüneburg).

©Mimmi Woisnitza, 2024

©Mimmi Woisnitza, 2024

Naive Kunst, Primitivismus und Gegen-Primitivismus

©Katharina Tchelidze, 2024

©Katharina Tchelidze, 2024

Obwohl die avantgardistische Haltung anfangs als eine Gegenbewegung zu etablierten akademischen Normen der Kunstproduktion gelesen wurde und eine kritische Perspektive auf gesellschaftspolitische Verhältnisse einnahm, war sie strukturell in die kolonialistische Weltsicht eingebunden. Sei es bei der Faszination Picassos für afrikanische Masken, bei Gaugins polynesischen Exkursionen oder bei Nolde, der das Ausleben von Exotismus und Primitivismus funktional in das kollektive Projekt des deutschen Kolonialismus integrierte. Die bis heute wirksamen Verstrickungen Deutschlands im Kolonialismus geben Auskunft über heutige rassistische Macht- und Dominanzverhältnisse, die es bei der Rezeption des Primitivismus zu berücksichtigen gilt.

Im Wintersemester 2023/2024 setzten sich Studierende des Bachelorseminars „Naive Kunst, Primitivismus und Gegen-Primitivismus“ (geleitet von Katharina Tchelidze) kritisch mit der Notwendigkeit einer rassismuskritischen Rezeption des Primitivismus in der Kunst auseinander. Im Zentrum stand dabei eine gemeinsame Exkursion nach Brüssel. Unter den Eindrücken des Besuchs der Ausstellung „Avantgarde in Georgien 1900-1936“ im Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR) entstanden Gespräche zu Themen wie Exotisierung, Queerness und Avantgarden, Kulturpolitik und kolonialen Kontinuitäten. Zurück in Lüneburg realisierten die Studierenden und Katharina Tchelidze gemeinsam eine Veranstaltung mit der Kuratorin Irine Jorjadze im Archipelago Lab.

©Katharina Tchelidze, 2024

©Katharina Tchelidze, 2024

Erinnern | Kurzfilmscreeing und Künstlerinnengespräch

©ArchipelagoLab, Leuphana Universität Lüneburg, 2023

©ArchipelagoLab, Leuphana Universität Lüneburg, 2023

Wie sich erinnern […] Вспоминать von Katja Lell, 10 min, deutsch/russisch mit englischen UT

Lamarck von Marian Mayland, 28 min, deutsch mit englischen UT

Der Fluss ins Vergessen von Zi Li, 18 min, deutsch/mandarin mit englischen UT

Erzählt in der Familie, erfühlt zwischen Generationen, im Material versteckt und wiederentdeckt. In den essayistischen, dokumentarischen und poetischen Arbeiten der Filmemacherinnen Katja Lell, Marian Mayland und Zi Li transformieren sich Prozesse der Erinnerung. Am 29. November 2023 wurden drei Kurzfilme der Regisseurinnen im Scala Programmkino in Lüneburg gezeigt. Die Filme erzählen Familiengeschichte(n), die Intimes, Politik und Geschichte miteinander verschränken. Sie eröffnen Einblicke in private Welten und erwecken gleichzeitig das Gefühl von Vertrautheit bei den Zuschauer*innen.

Im Anschluss an das Screening gab es ein Gespräch mit den Filmemacherinnen Katja Lell und Marian Mayland, das ihre verschiedenen materiellen und filmischen Zugänge beleuchtete und Grenzen zwischen Erinnertem, Erinnerung und Imaginiertem erkundete. Moderiert wurde das Gespräch von Leon Follert und Marie Lynn Jessen.

Organisiert wurde der Abend von Leon Follert und Marie Lynn Jessen, die beide im Masterstudiengang “Kritik der Gegenwart. Künste, Theorie, Geschichte” studieren, im Rahmen einer Kooperation zwischen ArchipelagoLab und dem DFG Graduiertenkolleg “Kulturen der Kritik”.

Archivseminar zum Segelschiff Peking und dem ausbeuterischen Salpeterhandel Hamburgs

©Lynn Rother, 2023

©Lynn Rother, 2023

Ausgehend vom Museumsschiff PEKING, dem Leitobjekt des zukünftigen Deutschen Hafenmuseums in Hamburg, recherchierten die Studierenden in verschiedenen Hamburger und nationalen und internationalen Archiven zur Geschichte des Salpeterhandels.

Salpeter war im 19. und frühen 20. Jahrhunderts aufgrund seiner Verwendung sowohl als Düngemittel als auch in der Herstellung von Sprengstoff einer der weltweit wichtigsten Rohstoffe. Abgebaut von größtenteils indigenen Arbeiter*innen in der chilenischen Atacama-Wüste bildete er die Basis eines lukrativen Geschäftsmodells, das insbesondere europäischen Industriellen zu großem Reichtum verhalf – sichtbar in Hamburg bspw. anhand des Chile-Hauses.

Das Seminar “Das Unerzählte erzählen: Hamburgs koloniale Archive und der Salpeterhandel” (Leitung Prof. Lynn Rother und Melcher Ruhkopf) im Deutschen Hafenmuseum Hamburg fand in Zusammenarbeit mit der Leiterin für Bildung und Vermittlung

am Deutschen Hafenmuseum Ursula Richenberger im Sommersemester 2023 statt. Es bot den Studierenden die Möglichkeit, sich in Archivbestände einzuarbeiten und sich anhand von Archivalienl und Literatur von Zeitzeug*innen sich kritisch mit dem Salpeterhandel und der chilenischen Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Im Fokus der Diskussionen der Studierenden standen außerdem Fragen nach der Rolle der musealen Vermittlungsarbeit und die Umsetzung dieser im Hafenmuseum Hamburg.

In Folge des Seminars ergab sich für die Teilnehmer*innen auch die Möglichkeit der studentischen Mitarbeit im Rahmen zweier Ausstellungsprojekte: “Weißes Wüstengold. Chile-Salpeter und Hamburg”, im MARKK Hamburg, ab 23. Mai 2024 - sowie “Unbequeme Erinnerungen – Auf den Spuren des Salpeterhandels in Chile und Deutschland” im Deutschen Hafenmuseum – Standort Schuppen 50A, 5. Juni 2024 - 31. Oktober 2024.

©Lynn Rother, 2023

©Lynn Rother, 2023

Tracing Brandhorst: Re-Imagining a Collection

©Lynn Rother, Leuphana Universität Lüneburg 2023

©Lynn Rother, Leuphana Universität Lüneburg 2023

In diesem englischsprachigen Seminar “Tracing Brandhorst: Re-Imagining a Collection” beschäftigten sich die Studierenden aktiv mit objektbasierten Forschungsfragen im Zusammenhang mit der Sammlung des Museums Brandhorst in München. Die Seminargruppe ist auch nach München gefahren, wo sie mit Kurator*innen, Restaurator*innen und Künstler*innen Gespräche geführt haben. Das Seminar wurde von Prof. Dr. Lynn Rother und Giampaolo Biancioni, Kurator am Museum Brandhorst geleitet.

©Lynn Rother, Leuphana Universität Lüneburg, 2023

©Lynn Rother, Leuphana Universität Lüneburg, 2023

Deleuze totale 9 to 5

©Leuphana Universität Lüneburg 2024

©Leuphana Universität Lüneburg 2024

In knappen acht Stunden interviewt Journalistin Claire Parnet den französischen Philosophen Gilles Deleuze und hangelt sich mit ihm entlang des Alphabets einmal quer durch Deleuzes philosophische Überlegungen. Das Interview wurde 1989-1990 aufgezeichnet, jedoch auf Wunsch von Deleuze erst nach seinem Tod 1995 ausgestrahlt.

Das ArchipelagoLab zeigte das Werk „L'Abécédaire de Gilles Deleuze” am 23. Mai 2023 in 4 Blöcken, alle an einem Tag mit Pausen und gemeinsamem Mittagessen. „Stoßt dazu, wie es euch passt oder haltet den Marathon mit uns durch. Wir freuen uns auf alle, selbst wenn es nur für euren Lieblingsbuchstaben ist!“

Erster Block | Zweiter Block | Dritter Block | Vierter Block |

Organisiert wurde das Screening von Marie Lynn Jessen und Arthur Siol im ArchipelagoLab. Marie studiert im Master „Kritik der Gegenwart. Künste, Theorie, Geschichte”, Arthur studiert im Bachelor Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität.

Bildungsdelegation zurJineolojî im ArchipelagoLab

Dejla Haidar, die Dozentin für Jineolojî an der Kobanê Universität und der Rojava Universität in Qamislo ist, besuchte auf einer Reise durch Deutschland am 28. Februar 2023 auch das ArchipelagoLab. Die Reise war eine Premiere, da zum ersten Mal eine Bildungsdelegation aus der Selbstverwaltungsregion Nord- und Ostsyrien, bekannt als Rojava, nach Deutschland kam. Es bestand von Seiten der Delegation Interesse, den Aufbruch in der Bildungsarbeit und die neuen Universitäten mit freiheitlich-demokratischem Bildungsansatz in Rojava und insbesondere die Jineolojî vorzustellen, kritische Ansätze an deutschen Hochschulen kennenzulernen und Möglichkeiten eventueller zukünftiger Kooperationen zu erörtern.

Die Jineolojî betrachtet die Geschichte von Patriarchat, Staat, Kapitalismus und Gesellschaft aus der Perspektive der Frauen sowie des Lebens. Dabei sucht sie gemeinsam mit der Gesellschaft nach Lösungen der drängenden sozialen Probleme und für Geschlechterbefreiung, Demokratie und Ökologie.

Die Veranstaltung wurde organisiert von Marie Lynn Jessen (Studentin im Master Kritik der Gegenwart, Leuphana Universität Lüneburg) in Austausch mit Prof. Dr. Mechthild Exo (Hochschule Emden/Leer).

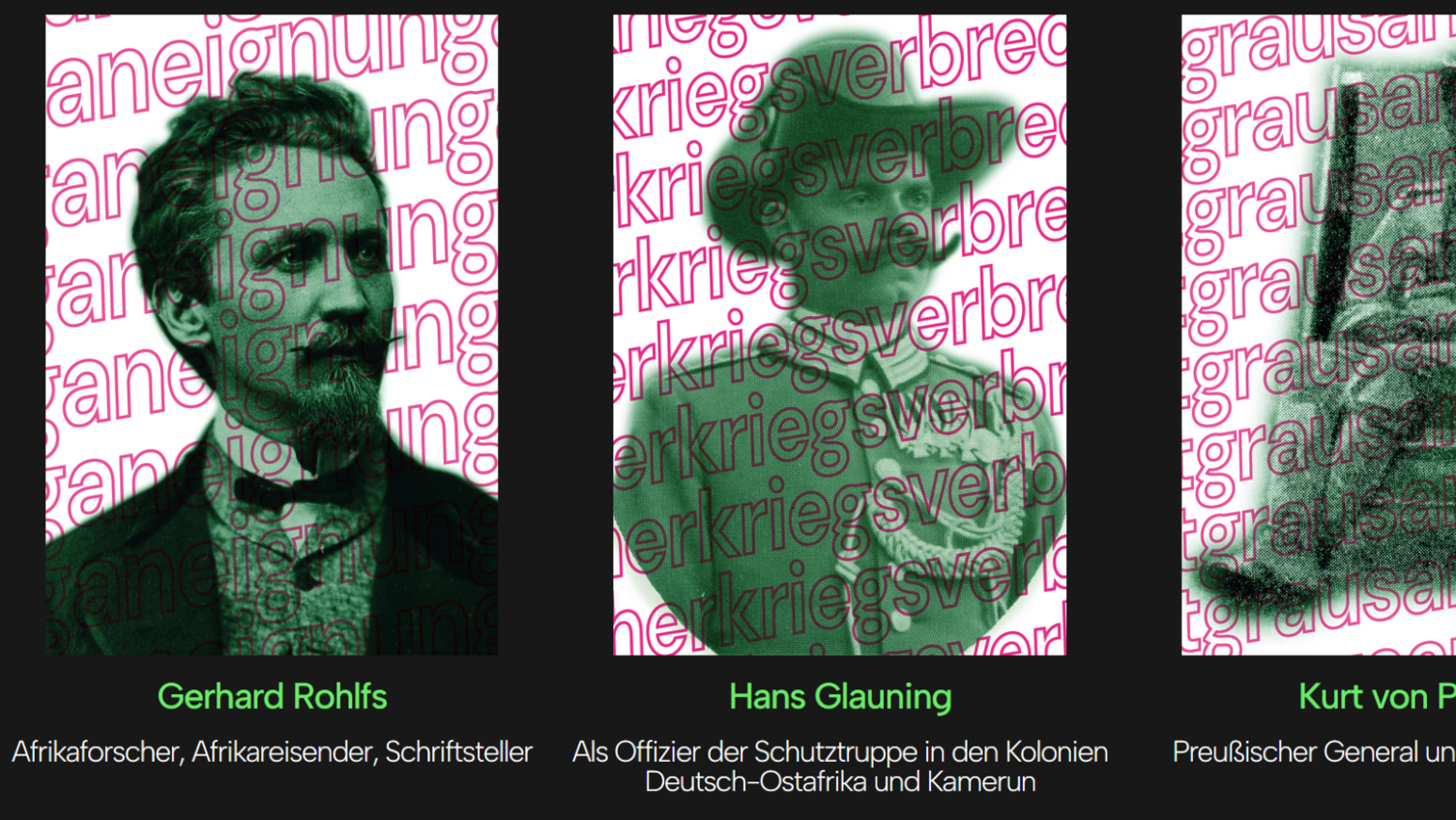

Complicit Collectors - studentische Provenienzforschung im Ethnologischen Museum des Humboldt Forums

©Provenance Lab, Leuphana Universität Lüneburg, 2023

©Provenance Lab, Leuphana Universität Lüneburg, 2023

Kaum ein anderer Ausstellungs- und Museumsort hat die Debatte um Raubkunst aus kolonialen Kontexten in Deutschland mehr bestimmt als das sogenannte Humboldt Forum in Berlin. Im Wintersemester 2022/23 besuchten Studierende der Leuphana Universität in einem kooperierenden Seminar mit Studierenden des Masterstudiengangs Kunstwissenschaft der TU Berlin in mehreren Exkursionen das vielfach öffentlich kritisierte Humboldt Forum in Berlin. Im Fokus stand eine kritische Auseinandersetzung mit den Ausstellungsformaten der Sammlungen aus Afrika und Ozeanien: Welche Eindrücke und Bilder werden bei den Besucher*innen der Schaudepots des Ethnologischen Museums im Humboldt Forum etabliert, welches Wissen wird vermittelt und was wird ausgelassen? Inwiefern schreibt die fehlende Auseinandersetzung mit Dimensionen kolonialer Gewalt die imperiale Geschichte fort?

Die Schaudepots des Ethnologischen Museums im Humboldt Forum in Berlin stellen zwar hunderte Gegenstände aus ehemaligen Kolonien in Afrika, Asien und Ozeanien aus. Ganze Schaukästen sind jedoch nur mit einem Datum, einem Herkunftsgebiet und dem Namen derjenigen Person versehen, die die Objekte ins Museum brachte. Sie geben keine Auskunft darüber, wer diese Personen waren und wie sie in den Besitz der Gegenstände kamen. In welcher Beziehung standen die “sammelnden” Protagonisten, die Museen und die koloniale Politik dieser Zeit?

Die forschende Auseinandersetzung mit den ausgestellten Objekten und den dazugehörigen “Sammlern” mündete in dem kollektiven Beschluss, die Recherche auf einer in Eigenregie erstellten Webseite Complicit Collectors der Öffentlichkeit zugängig zu machen. Auf dieser wurden Informationen zu einigen der in den Ausstellungsräumen des Ethnologischen Museums vermerkten Personen zusammengetragen. Die Webseite gibt einen Überblick über ihre Biografie, Ausschnitte aus ihren Publikationen werden gezeigt und das Denken sowie Wirken der selbsterklärten „Afrikaforscher“ und „Sammler“ sichtbar gemacht.

Im Sommer fand außerdem ein Gespräch zwischen Studierenden sowie einigen an der Ausstellungskonzeption beteiligten Forscher*innen und Kurator*innen statt. Das bot die Möglichkeit noch einmal weiterreichende Fragen wie der nach der Rolle von Provenienzforschung im Prozess der Ausstellungskonzeption und dem Stand der Zusammenarbeit mit Forscher*innen aus Herkunftsgesellschaften gemeinsam zu diskutieren.

Text: Thekla Molnar, Studentin im Master Kritik der Gegenwart