Service Learning im Lehramtsstudium

©Leuphana/Tengo Tabatadze

©Leuphana/Tengo Tabatadze

Sprache ist der Schlüssel für Schul- und Bildungserfolg und damit gesellschaftliche Teilhabe. Es ist eine zentrale Aufgabe universitärer Ausbildung, dass Lehramtsstudierende auf die ihnen im Berufsfeld begegnende sprachliche Diversität im Unterricht vorbereitet werden. Mit Service Learning Angeboten, die sich fest in Bachelor- und Masterseminaren des Faches und deren fakultativen Angeboten etabliert haben, werden Studierende für die Sprachlernunterstützung an schulischen und außerschulischen Praxisorten qualifiziert.

Service Learning meint: Studierende engagieren sich innerhalb der universitären Ausbildung an (außer-)schulischen Bildungsorten (vgl. Hofer & Derkau 2020). Im Kontext sprachlichen Lernens entsteht hier eine Win-Win-Situation:

- Die Schüler*innen profitieren von einer Unterstützung, die im Rahmen des regulären Unterrichts kaum zu leisten ist. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die bedingt durch Migration, Flucht oder geringe Lese- und Schreiberfahrungen vor vielfältig zu hohen sprachlichen Anforderungen in der Schule stehen und mehrsprachige, häufig ungenutzte Potenziale mitbringen, erfahren durch eine Sprachpartnerschaft mit den Studierenden individuelle Unterstützung.

- Die Studierenden erwerben zukunftsweisende und berufspraktische Kompetenzen im Kontext der Sprachbildung, Sprachförderung und Sprachlernunterstützung durch vielfältige Lerngelegenheiten in der Praxis (Kleingruppenförderung, Einzelförderung, Unterstützung in DaZ- und Regelklassen und an vielfältig anderen Lernorten). Durch die Übernahme des Engagements und dessen selbstverantwortlicher Gestaltung wird darüber hinaus soziale Verantwortung übernommen und positiv auf mögliche Demokratieverdrossenheit reagiert. Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit, die sich im Engagement zeigen und erfahrbar werden, führen zu resilienten und engagierten Lehrkräften, die die Schule der Zukunft benötigt.

Zentrales Element des Service Learnings sind Sprachpartnerschaften (Gogolin 2020) zwischen Schüler*innen und Studierenden. Diese sind ein wichtiges Hilfsmittel im Spracherwerb und stützen das miteinander Sprechen und Zuhören (z. B. in Kleingruppenförderung, Sprachcafés, im Aufbau einer mehrsprachigen Bibliothek an dem Einsatzort etc.). Dadurch werden sprachliche Kompetenzen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gefördert, die maßgeblich zur Integration und Teilhabe an gleichen Bildungschancen beitragen.

Service Learning schlägt demnach eine Brücke zwischen Studierenden und Schüler:innen, wodurch Schüler:innen das Ankommen in der Mehrheitsgesellschaft erleichtert wird und Studierende für aktuelle Herausforderungen der Sprach(en)bildung qualifiziert werden.

Drei weitere Komponenten sind für die Durchführung des Service Learnings zentral:

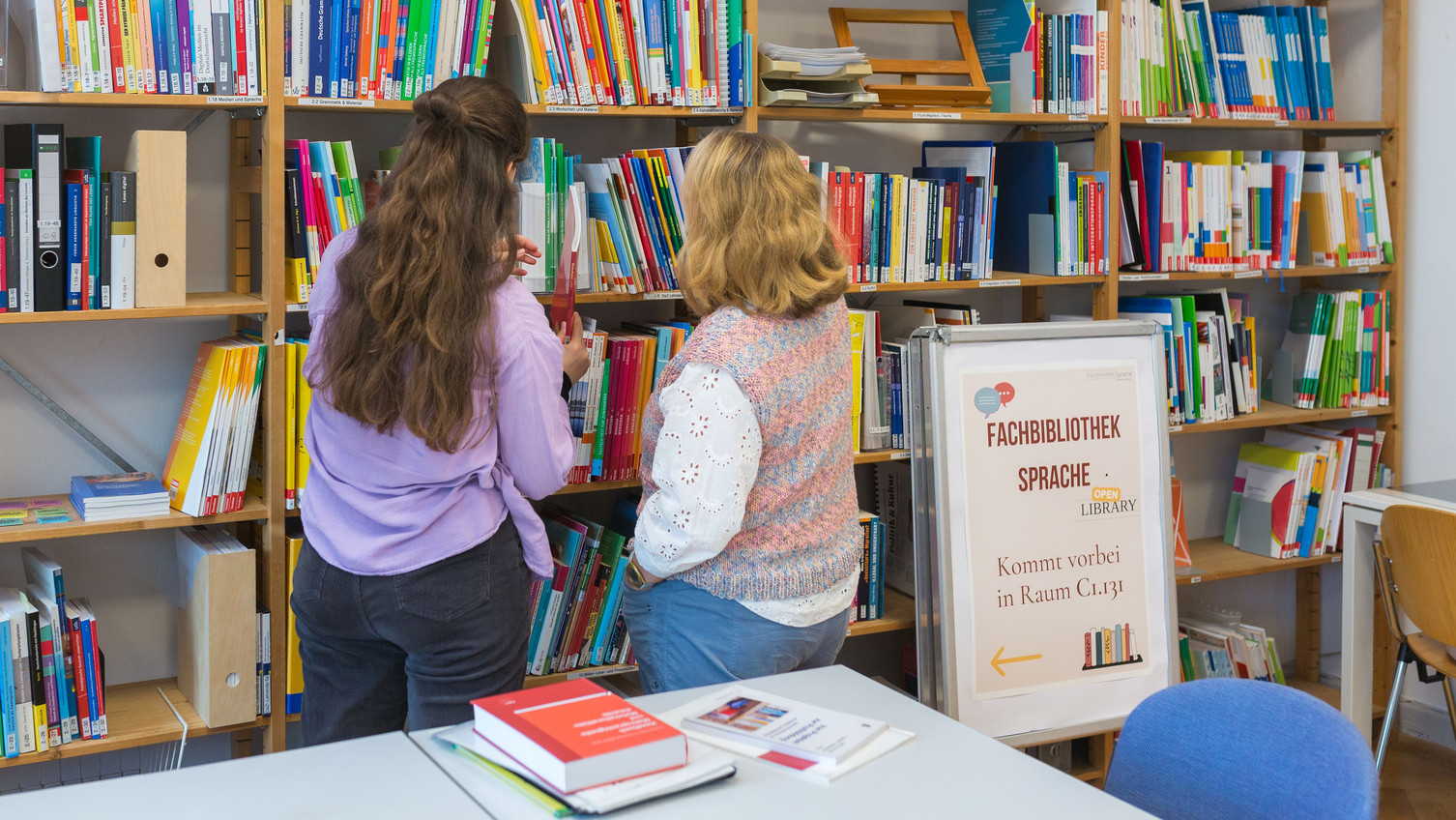

- Die Koordinierungsstelle in der Fachbibliothek Sprache, in der im Sinne eines Denk- und Arbeitsraumes (Buhrfeind & Lorenz 2020) mit ergänzenden Workshops und Beratung themenspezifisch qualifiziert wird.

- Das bestehende Netzwerk an schulischen und außerschulischen Praxispartner*innen, deren Akteure Bedarfe aus der Praxis melden und in regelmäßigen Netzwerkveranstaltungen das Service Learning mit den universitären Mitarbeiterinnen weiterentwickeln. Sie profitieren zudem von den Impulsen der Studierenden und können diese in die alltägliche pädagogische Arbeit mit aufnehmen.

- Die Hochschullehrenden, die die Studierenden auf fachlicher Ebene vorbereiten und das Engagement begleiten. Sie schaffen Reflexionsmöglichkeiten, wodurch eine direkte Theorie-Praxis-Verzahnung in der Lehrkräftebildung ermöglicht und gesellschaftliche Verantwortungsübernahme befördert wird. Zudem gehen sie kontinuierlich in den Austausch mit anderen Dozierenden sowie der Koordinierungsstelle, sodass aktuelle schulpraktische Herausforderungen auch theoretisch bearbeitet werden können.

Zudem bietet das Format des Service Learnings für die Fachdidaktik Deutsch Impulse, die die weitere Theorieentwicklung und Forschungsausrichtung hin zu individualisierten Konzepten transformieren kann. Aktuell wird dabei zu partizipativen Aspekten im Service Learning geforscht (Kahlke, Samland, Buhrfeind, Neumann o. J., Vergöhl, i. D.).

Das Service Learning am Institut Deutsch orientiert sich am Referenzrahmen für gelingendes Service Learning und wird bzw. wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK), der Lotto-Sport-Stiftung, der Joachim Herz Stiftung, der Hansestadt Lüneburg und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre finanziell unterstützt.

Literatur

Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung/Redaktionsgruppe Qualität. (2019). Zehn Kriterien - ein Referenzrahmen für gelingendes Service Learning.

https://www.bildung-durch-verantwortung.de/wp-content/uploads/2019/03/Qualitaetskriterien_HBdV_2019.pdf

Hofer, M. & Derkau, J. (Hrsg.) (2020). Campus und Gesellschaft: Service Learning an deutschen Hochschulen. Positionen und Perspektiven. Beltz Juventa.

Gogolin, I. Sprachliche Förderung, sprachliche Bildung und Lernen im Deutschen als Zweitsprache während und nach der Pandemie - In: Fickermann, Detlef [Hrsg.]; Edelstein, Benjamin [Hrsg.]: "Langsam vermisse ich die Schule ...". Schule während und nach der Corona-Pandemie. Münster ; New York : Waxmann 2020, S. 175-188.

Kahlke, H,; Samland, S., Buhrfeind, I., Neumann, A. (eingereicht). Partizipation in der Lehramtsausbildung – Empirische Befunde aus einem Service Learning Projekt (die Hochschullehre).

Neumann, A. & Dobutowitsch, F. (Hrsg.) (2020). Von Projekten zur Profilbildung: Sprachliche Bildung in der universitären Lehrkräftebildung. Schneider Verlag Hohengehren.